Klinischer Fall: Was ist mit meinen Ferkeln los?

08-Jul-2015 (vor 9 Jahre 9 Monate 12 Tage)

Vorbericht

Der klinische Fall trat in einem Kombibestand mit 800 Sauen auf. Die Standorte 2 und 3 liegen getrennt von Standort 1. Die Tiere werden mit Flüssigfutter gefüttert. Der Bestand ist PRRSV-positiv, aber stabil (ungleichmäßig).

Der Betriebsleiter informierte uns, dass in letzter Zeit vermehrt „ nicht normale“ oder tote Ferkel geboren wurden oder so schwach waren, dass sie innerhalb der ersten Tage nach der Geburt verendeten. Die Situation verschlechterte sich nach einem PRRS-Ausbruch. Etwa 20-30 % der Ferkel eines Wurfes waren betroffen.

Zunächst einmal stellte sich uns die Frage, was der Betriebsleiter mit „nicht normalen“ Ferkel meinte. Bei einer ersten Untersuchung konnten wir feststellen, dass die Ferkel äußerliche Fehlentwicklungen aufwiesen (Abb. 1 und 2).

Untersuchungen

Einige Tiere wurden im Rahmen einer Studie im Institut für Pathologie der Veterinärmedizinischen Fakultät von Saragossa (Spanien) untersucht.

Die ersten untersuchten Ferkel zeigten subkutane Ödeme und seröse Zysten in der Leber (Abb. 3 und 4).

|

Abb. 3. Subkutane Ödeme |

Abb. 4. Seröse Zysten in der Leber |

Makroskopische Veränderungen

- Mittelgradig aufgetriebener Magen, Darm mit Gas gefüllt ohne sichtbare Veränderungen an der Schleimhaut. Die anderen Organe zeigten keine wesentlichen Veränderungen.

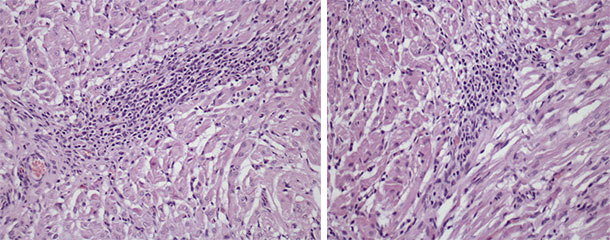

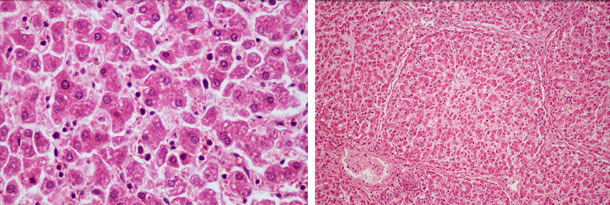

Histologische Veränderungen

- Leber: Hochgradiger, diffuser Verlust, mittelgradige Desorganisation und geringgradige, diffuse, ballonierende Degeneration der Hepatozyten in den Leberläppchen.

- Herz: Geringgradige, multifokale Einblutungen in das Endokard und geringgradige, mononukleäre Entzündungsinfiltrate in den Koronararterien. Myokarditis und Nekrosen der Herzmuskelzellen.

- Darm: Dilatation der Lymphgefäße der Darmzotten, mononukleäre Infiltrate in Darmzotten und Submukosa.

- ZNS: Perivascular cuffing

| Myokarditis - Ferkel 1 | Myokarditis - Ferkel 2 |

| diffuse, ballonierende Hepatozytendegeneration | Diffuse Desorganisation der Hepatozyten. |

Pathologische Diagnose:

- Degeneration, Verlust und diffuse Desorganisation der Hepatozyten und Myokarditis.

Aufgrund dieser pathologischen Befunde leiteten wir biochemische Untersuchungen an erkrankten und scheinbar gesunden Ferkeln aus verschiedenen Würfen ein.

| Erkranktes Ferkel 1 | Erkranktes Ferkel 2 | Erkranktes Ferkel 3 | Erkranktes Ferkel 4 | Gesundes Ferkel 1 | Gesundes Ferkel 2 | Gesundes Ferkel 3 | |

| ALB | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 2.5 |

| ALT | 60 | 47 | 56 | 60 | 63 | 27 | 28 |

| BIL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |

| BUN | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 4 | 9 |

| CRE | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.7 |

| TP | 3.2 | 4.4 | 4 | 4.5 | 6 | 4.9 | 5.3 |

| GLOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |

ALB (Albumin), ALT (Alanin-Aminotransferase), BIL (Bilirubin), BUN (Urea), CRE (Kreatinin), TP (Gesamtprotein), GLOB (Globulin).

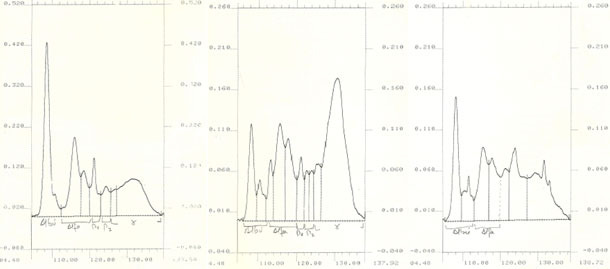

Bei der ersten Schnellanalyse wurden bei den erkrankten Ferkeln für Albumin und Globulin Werte von 0 bzw. fast 0 nachgewiesen. Deshalb wurde ein detailliertes Proteinprofil dieser Tiere nachgefordert. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Werte zwar nicht 0, aber dennoch viel zu niedrig waren.

| Erkranktes Ferkel 1 | Erkranktes Ferkel 2 | Erkranktes Ferkel 3 |

Differentialdiagnose

- 2004 beschrieb eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Dr. Steven McOrist im Australian Veterinary Journal ein Syndrom, das neugeborene Ferkel betrifft und sich in folgenden Symptomen äußert:

- Totgeburten oder Geburt kleiner Ferkel.

- Subkutane Ödeme am Kopf und an der Brust.

- Einige Ferkel haben subkutane Ödeme am ganzen Körper, sog. "Jelly piglets" (englisch für "Gelee-Ferkel").

Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Steven McOrist

- 2007 isolierten P. D. Kirkland et al. ein Virus, welches für das Porcine Myocarditis Syndrome (PMC) bei Schweinen verantwortlich sein soll. Dieses Pestivirus gehört zur Familie der Flaviviridae.

- Es kann zu folgenden Veränderungen führen:

- Nicht-eitrige, multifokale Myokarditis, in einigen Fällen mit Myonekrose.

- Sekundäre Herzinsuffizienz.

- Subkutane Ödeme am Schädel und Transsudat in der Brusthöhle.

- Es führt allerdings nicht zu Leberschäden.

Das Porcine Myocarditis Syndrome (PMC) wird durch das Bungowannah-Virus ausgelöst.

Da das Bungowannah-Virus auch zu den Pestiviren (wie das BVD-Virus) gehört und in den meisten Fällen bei Schweinen eine Kreuzreaktion zwischen den Antikörpern verschiedener Pestiviren besteht, wurden die Ferkel auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen BVD getestet. Die Ergebnisse waren alle negativ.

Weiterhin gilt es zu beachten, dass die "nicht normalen" Ferkel sehr geringe Gehalte an Albumin und Globulin aufwiesen, allerdings die Gehalte an Alanin-Aminotransferase (ALT) im Vergleich zu gesunden Ferkeln teilweise mehr als doppelt so hoch waren. Albumin bildet etwa 35 bis 55 % des Gesamtproteins im Serum und wird in der Leber synthetisiert.

Wir gingen der Fragestellung einer Hypalbuminämie genauer nach. Eine Hypalbuminämie kann folgende Gründe haben:

- Nephritis, Nephrose und glomeruläre Erkrankungen (erhöhte Werte für Urea und Kreatinin).

- Hungern, Unterernährung, chronische Magen-Darm-Erkrankungen.

- Lebererkrankungen, Lebernekrose, Hepatitis (erhöhte Werte für Alanin-Aminotransferase und Alkalische Phosphatase).

- Alkoholismus.

Im vorliegenden Fall werden die Schweine mit Flüssigfutter gefüttert. Dabei bildet Bierhefe eine der Proteinquellen. Diese Hefe hatte einen Alkoholgehalt von 2,6‰. Die Sauen erhielten während der Trächtigkeit pro Tag etwa 2 Liter Hefe.

Da stellt sich die Frage: Welchen Einfluss kann Alkohol auf die Trächtigkeit bei Sauen haben?

In der Humanmedizin wird das Syndrom als "fetales Alkoholsyndrom" (FAS) beschrieben.

- Das Syndrom wurde 1973 als erstes in den USA diagnostiziert.

- Es wird durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft verursacht.

- Es kann zu folgenden Veränderungen des Neugeborenen führen:

- Schlechte fetale Wachstumsphase.

- Verminderter Muskeltonus und Gleichgewichtsstörungen.

- Verzögerte geistige Entwicklung.

- Herzfehler.

- Veränderungen in der Struktur und Form von Kopf und Gesicht.

Eingeleitete Maßnahmen

Aufgrund der Tatsache, dass vor allem Würfe von Jungsauen betroffen waren, vermuteten wir, dass der Einsatz von Flüssigfutter (und damit die Verfütterung von Hefe resp. Alkohol) größere Auswirkungen auf die Jungsauen haben könnte, da die Jungsauen vorher nicht mit diesem Futter gefüttert wurden. Multipare Altsauen zeigten demnach eine bessere Toleranz gegenüber der verfütterten Alkoholgehalte aufgrund eines "Gewöhnungseffektes", da sie bereits während der vorangegangenen Säuge- und Tragezeiten mit dem Flüssigfutter gefüttert wurden.

Hefe wurde für einen Zeitraum von 6 Monaten nicht mehr in der Futterration eingesetzt, woraufhin das Auftreten "nicht normaler" Ferkel aufhörte.

Schlussfolgerungen

Aufgrund der Befunde beschreiben wir ein neues Syndrom beim Schwein:

Porzines Fetales Alkoholsyndrom

- Ätiologie: Aufnahme von toxischem Ethylalkohol.

- Pathogenese: Betrifft vor allem tragende Jungsauen, deren Futter Hefe oder andere Komponenten mit einem hohen Alkoholgehalt enthält.

- Klinische Symptome: Geborene Ferkel zeigen externe und interne Fehlentwicklungen, insbesondere an der Leber und am Herzen.

- Biochemische Befunde: Hypalbuminämie, erhöhte Werte für Alanin-Aminotransferase.

- Makroskopische Veränderungen: Subkutane Ödeme und veränderter Phänotyp.

- Mikroskopische Veränderungen:

- Leber: Hochgradiger, diffuser Verlust, mittelgradige Desorganisation und geringgradige, diffuse, ballonierende Degeneration der Hepatozyten in den Leberläppchen.

- Herz: Geringgradige, multifokale Einblutungen in das Endokard und geringgradige, mononukleäre Entzündungsinfiltrate in den Koronararterien. Myokarditis und Nekrosen der Herzmuskelzellen.

- Differentialdiagnose:

- Parentale Konsanguinität (Inzucht).

- Avitaminose B.

- Protein-losing enteropathy (PPE).

- Porcine Myocarditis Syndrome (PMC).

- Nierenversagen mit glomerulärer Erkrankung.

- Prädisponierender Faktor: Ethylalkoholaufnahme während der Trächtigkeit, vor allem im letzten Monat; Jungsauen sind anfälliger als Altsauen.

- Diagnose: Ferkel mit subkutanen Ödemen und Leber- und Herzschäden. Biochemische Befunde: Hypalbuminämie.

- Behandlung:

- Entfernung der Alkoholquelle.

- Zugabe von Vitamin B12.

- Leber-Protektoren.

- Erhöhter Gehalt an Methionin in der Ration.