Klinischer Fall: ... und mit ihnen kamen die Probleme

17-Mai-2018 (vor 6 Jahre 11 Monate 2 Tage)

Der klinische Fall betraf einen Betrieb mit 2000 Sauen, der mit einem Produktionssystem an drei verschiedenen Standorten arbeitete. Die Ersatztiere stammten aus einem betriebseigenen Aufzuchtstall, deren Sauen nach und nach durch Jungsauen aus externen Betrieben ersetzt wurden, um die zukünftigen Ersatztiere von 20 bis 100 kg großzuziehen. Anschließend werden die Jungsauen in den Betrieb aufgenommen. Ein großer Teil des Gesundheits- und Überwachungsprogramms wird in diesen Aufzuchtställen durchgeführt, bevor die Jungsauen in den Produktionsbetrieb gelangen. Der aufnehmende Betrieb produziert 6 kg schwere Ferkel und sein Gesundheitsstatus ist stabil positiv auf PRRS und negativ auf Schweinedysenterie, Räude und atrophische Rhinitis.

Das Auswahlprogramm beruht auf folgenden Punkten:

- Auswahlprogramm Jungsauen

- Alle weiblichen Ferkel mit einem Gewicht von weniger als 1 kg bei der Geburt werden nicht als zukünftige Zuchttiere ausgewählt.

- Bevor die Tiere mit einem Gewicht von 20 kg in den Aufzuchtstall kommen, wird eine weitere Auswahl getroffen, bei der die Unversehrtheit der Beine und Füße, die Zitzen und die allgemeine Entwicklung beurteilt werden.

- Bevor die Tiere in den Maststall verlegt werden, erfolgt im Aufzuchtstall der Jungsauen eine weitere Selektion, bei welcher der Zustand der Beine, der Zitzen und der äußeren Fortpflanzungsorgane begutachtet wird.

- Gesundheitsprogramm für Jungsauen zur Remontierung.

- Beim Absetzen werden die Absetzferkel zusammen mit den männlichen Ferkeln gegen PCV2 und Mycoplasma geimpft.

- Während der Aufzuchtzeit, die von 20 bis 100 kg reicht, werden die folgenden Impfstoffe verabreicht:

- Impfung im Alter von ca. 10 Wochen und Nachimpfung 4 Wochen später:

- Aujeszky und influenza.

- Modifizierter Lebendimpfstoff gegen PRRS.

- PCV2 und Mykoplasma. Dieser Impfstoff ist wichtig, da sich aufgrund der Massenimpfungen gegen PCV2 die Virusausscheidung deutlich reduzierte und viele Jungsauen am Ende der Wachstumsphase einen PCV2-negativen Status aufweisen. Vor der Impfung der Ferkel gegen PCV2 waren alle Tiere am Ende der Aufzuchtphase Circovirus-positiv.

- Im Alter von 27 Wochen: Totimpfstoff gegen PRRS.

- Im Alter von 29 Wochen und Nachimpfung 4 Wochen später: Impfstoff gegen Parvovirus und Erysipel.

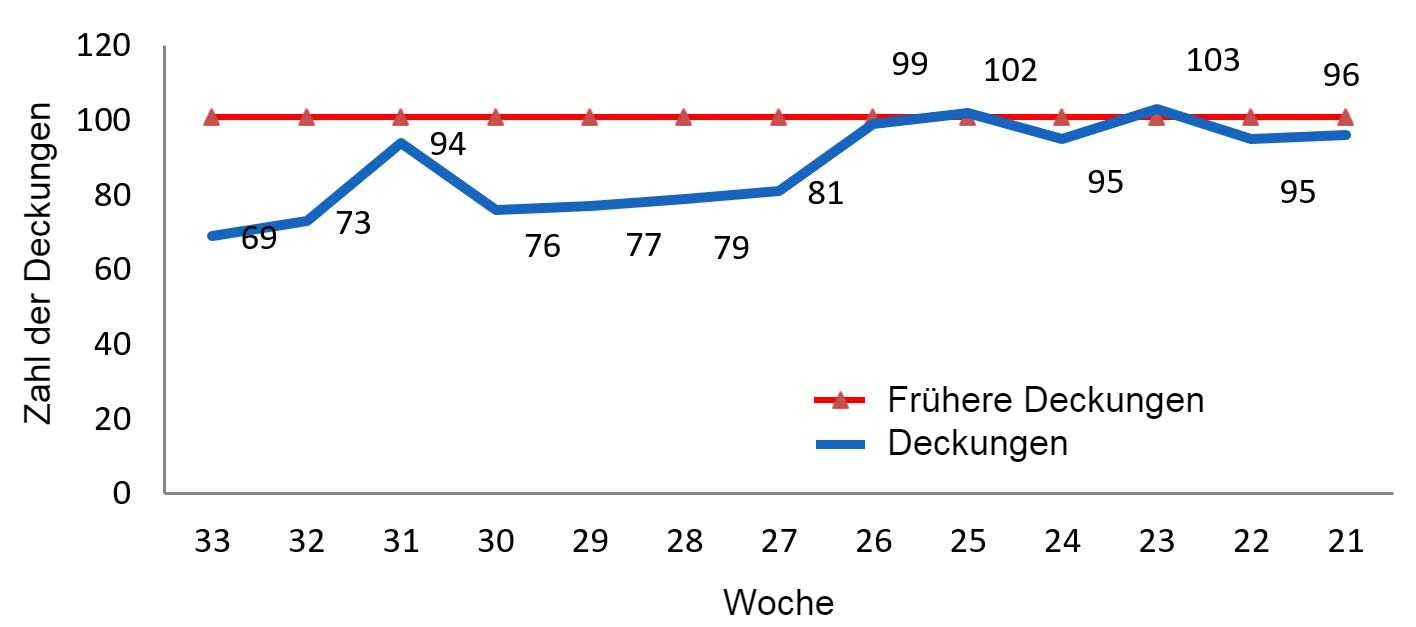

Geplant ist, das Impfprogramm im Alter von 36-38 Wochen, also einen Monat vor der Aufnahme im Deckzentrum, zu beenden. Aus unterschiedlichen gesundheitlichen Gründen wurde beschlossen, die Aufnahme von Tieren aus dem bestehenden Zuchtbetrieb zu stoppen, weshalb der Mastbetrieb keine Ersatztiere mehr hatte, die gedeckt werden konnten (Abb. 1). Die Folgen dieser Entscheidung waren:

- Reduzierung der wöchentlichen Anzahl der Deckungen aufgrund fehlender Jungsauen.

- Reduzierung der Keulungen, um zu versuchen, das Deckungsziel beizubehalten: Sauen, die in anderen Situationen geschlachtet worden wären, blieben im Betrieb.

- Der Anstieg von Sauen, die mehr als 7 Geburten hatten, erhöhte die Variabilität bei der Gebärfreudigkeit und der Qualität der Ferkel (die Sauen haben eine schlechtere Produktion und höhere Futterkosten).

Um die Deckungsziele zu erreichen, beschloss man, Jungsauen von einem externen Zuchtbetrieb zu kaufen. In den Betrieb wurden Jungsauen mit einem Gewicht von 100 kg aufgenommen, deren Gesundheitszustand und technische Indikatoren für die Gebärfreudigkeit besser waren als im Zielbetrieb.

Diese Jungsauen wurden in einen entfernten Bereich gebracht, wo man das Eingewöhnungsprogramm einleitete, das im Wesentlichen dem Programm entsprach, das bei den vorhergehenden Jungsauen vom Züchter routinemäßig umgesetzt worden war. Um die zeitlichen Abläufe zu reduzieren, wurde jedoch eine Kombination von Impfungen mit einem dreiwöchigen Intervall zwischen Impfung und Nachimpfung durchgeführt.

Effizienz externer Jungsauen

Die Reproduktionseffizienz der Partie war gut. Weniger als 2 % der ankommenden Jungsauen wurden gekeult und die Umrauscherrate lag unter 6 %. Beim Abferkeln hatten sie eine höhere Gesamtzahl an Geburten (um 1,2 Ferkel mehr). Wie bereits erwartet, war das Geburtsgewicht der Ferkel geringer und die Variabilität des Gewichts erhöhte sich.

Beginn des klinischen Problems

An den ersten Tagen nach dem Abferkeln dieser neuen Jungsauen wurde bei den Ferkeln Durchfall beobachtet, was zu einer erheblichen Verschlechterung des körperlichen Zustands der Tiere führte (Foto 1). Die Antibiotikabehandlungen verbesserten die Symptome nicht, obwohl sie die Schwere des Prozesses und die Sterblichkeit bei den Ferkeln verringerten. Mit anderen Worten gab es einen Anstieg der Zahl der Ferkel, die Gewicht verloren und am Ende starben oder die die Zahl der leistungsschwachen Ferkel deutlich erhöhten.

Durchfall und leistungsschwache Ferkel verursachten aufgrund der partiellen Entleerung der Milchdrüse (Foto 2) einen Rückgang der Entwicklung der Brustdrüsen bei den Sauen.

Der Qualitätsverlust bei den Ferkeln zeigte sich in der Aufzuchtphase und brachte aufgrund der schlechten Qualität der Absetzferkel mehr Kümmerlinge hervor.

Diagnostischer Ansatz

Die Umgebungs- und Haltungsbedingungen wurden beurteilt und die Managementbedingungen später überprüft.

Wir verwendeten eine einfache Checkliste, um die möglichen Ursachen von Durchfall zu überprüfen, die ihren Ursprung im Abferkelmanagement haben (Tabelle 1).

Tabelle 1: Abferkelmanagement.

|

Wirkung |

|

Wirkung | ||||||

|

|

>28ºC <14ºC | • ↓ Futterauf-nahme und Milch-produktion • Verschlechte-rung des Wohlbefindens der Tiere |

|

|

||||

|

Kalt | • Zerdrücken |

|

|

|||||

|

Sauentränken |

|

• ↓ Milch-produktion • ↓ Physikalische, chemische und mikrobio-logische Qualität des Wassers |

• >2 l/min • Tränke mit konstantem Wasserstand |

• ↑ Futterauf-nahme im Abferkelstall • ↑ Milch |

||||

| Futterautomaten für die Sauen |

|

• Hygiene • Zugänglichkeit |

|||||||

| Fütterungs-programm |

|

|

|

↑ Kolostrum- und Milchproduktion zu Beginn der nächsten Laktations-periode | |||||

| Futter |

|

||||||||

|

Leerzeit |

|

|

|

• ↓ Infektionsdruck | ||||

|

|

• Reinigungsmittel • Grubenreinigung • Wechsel des Desinfektionsmittels |

Die folgenden Proben wurden an das Labor geschickt: rektale Abstriche und Darminhalt aus einem Darmabschnitt (Tab. 2) von Ferkeln, denen keine Medikamente verabreicht worden waren. Neben den Virulenzfaktoren von E. coli wurde auch ein PCR-Test für das Coronavirus angefordert. Wenn in dieser ersten Analyse keine schlüssigen Daten erhalten wurden, führte man als Nächstes histopathologische Untersuchungen durch.

Tabelle 2: Ergebnisse der Proben des Darminhalts

| Angeforderter Test | Kot pool |

| Rotavirus A | + |

| Transmissible Gastroenteritis (TGEV) | - |

| Porzine Epidemische Diarrhö (PEDV) | - |

Von den Abstrichen wurden E. coli ohne Virulenzfaktoren isoliert (Tab. 3), die fast alle mit großer Wahrscheinlichkeit das klinische Bild der Ferkel verschlimmerten und zu einer höheren Sterblichkeit führten.

Tabelle 3: Ergebnisse der Abstrichproben

| Stamm | Adhäsine | Toxine | |||||||

| F4 (K88) | F5 (K99) | F41 | F6 (987P) | F18 | LTI | ST-Ia | ST-II | Stx2 | |

| E. coli spp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| E. coli spp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| E. coli spp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bei den Sektionen wurden nur transluzente Därme gefunden, die zu einem bedeutenden Verlust der Darmzotten führten. Das Rotavirus zerstört die reifen Enterozyten, den Ort ihrer Replikation. Die Vermehrung unreifer Enterozyten führt durch ihre Sekretionstätigkeit zu Durchfall. Bei einigen Tieren wurde eine gewisse Kongestion des Darms und gelblicher Durchfall beobachtet.

Der Einsatz von Antibiotika für die Behandlung dieser Durchfallerkrankungen, bei denen der primäre Wirkstoff ein Virus ist und dann Bakterien das klinische Bild verschlimmern, führt zu starken Variationen der Mikrobiota der Ferkel und ihrer Darmfunktion und verhindert so ihre richtige Entwicklung (Foto 3).

Therapeutischer Ansatz

Zunächst kann fäkale Kontaktsuppe von erkrankten Tieren eingesetzt werden, indem man trächtigen Jungsauen einen Monat vor dem Abferkeln fäkales Material gibt. Diese Maßnahme führt in der Regel zu guten Ergebnissen, obwohl sie auch einige Nachteile und ein sehr hohes Gesundheitsrisiko mit sich bringt. Mögliche Unannehmlichkeiten bei der Durchführung dieser Praxis::

- Es ist wichtig, das Chlor im Wasser zu inaktivieren, in das der Kot zusammen mit Milch oder Thiosulfat gegeben wird;

- Manchmal gibt es nicht genug Durchfall, den man aufwischen kann, so dass Teile des Darms hinzugefügt werden müssen. Bei PRRS-positiven Betrieben ist es ein erhebliches Risiko (auch wenn der Betrieb stabil sein könnte, gibt es immer einen bestimmten Prozentsatz der Tiere, die virämisch werden könnten)

- Material von Ferkeln, die über 5 Tage alt sind, sollte nicht verwendet werden. Nach dieser Zeit können Impfungen gegen das Rotavirus durchgeführt werden, da es ein sehr allgegenwärtiges Virus ist und eine niedrige infektiöse Dosis erforderlich ist, aber die Übertragung anderer Krankheitserreger, die im Betrieb zirkulieren, ist auch möglich.

Aufgrund all dieser Nachteile sind wir der Meinung, dass der Einsatz von Kontaktsuppe aus fäkalem Material nicht zu empfehlen ist.

In diesem Fall wurden zur Lösung dieses Problems die folgenden Maßnahmen ergriffen:

- Da sowohl gegen Colibacillose als auch gegen Clostridium perfringens Typ C Toxoid ein Impfstoff zur Verfügung stand (auch einschließlich eines attenuierten Lebendimpfstoffs gegen das Rotavirus A), wurden die trächtigen Jungsauen am Tag 60 und 90 der Tragzeit geimpft. Das Ziel war es, eine hohe Antikörperkonzentration im Kolostrum zu erhalten. Das Kolostrum spiegelt die immunologische Vorgeschichte der Sau wieder. Die Impfung ist in diesen Fällen die sicherste und wirksamste therapeutische Alternative, obwohl auch eine umfassende passive Immunität der Ferkel über die Kolostrumaufnahme sichergestellt werden muss.

- Überwachung der Kolostrumaufnahme durch die Ferkel: Sicherstellung, dass die kleineren Ferkel und diejenigen, die während des Geburtsvorgangs thermischen Belastungen oder großem Stress ausgesetzt waren, in den ersten Stunden nach der Geburt Kolostrum aufnehmen. Zusätzliche Wärme und Papier für die Ferkel, um schnell zu trocknen, sind nützliche Alternativen, um die Vitalität der Ferkel zu erhöhen.

- Die Überwachung der Hygiene und die Fütterung der Sau in der Übergangszeit zwischen den letzten Tagen der Tragzeit und den ersten Tagen der Laktationsperiode ist grundlegend, um Brustödeme und Hypogalaktie zu vermeiden (Foto 4). Beide Bedingungen führen zu einem klinischen Prozess aufgrund von Mängeln bei der Kolostrumproduktion. Besondere Sorgfalt muss in Bezug auf die Erhöhung der Futtermenge im letzten Drittel der Tragzeit und im Peripartum getroffen werden, da es nicht nur zu einem Ausfall der Kolostrumproduktion, sondern auch zu einem Ausfall der Milchproduktion nach dem Abferkeln kommen kann.

- Offensichtlich wurden strenge Hygienemaßnahmen im Abferkelstall beibehalten, um den Infektionsdruck zu verringern. Die Reinigung der Abferkelbuchten mit Schaum zur Reduzierung der viralen Belastung an den Seiten des Spaltenbodens im Ferkelstall ist unerlässlich. Durch die Verwendung von Schaum kann das Desinfektionsmittel gut in alle Ecken des Spaltenbodens gelangen. Die Reinigung muss gründlich durchgeführt werden, wobei man versuchen sollte, die Güllegruben zu reinigen und die Sauen am Eingang zum Abferkelbereich zu baden. Die Sauen und den Boden sollte man nach der Anwendung des Schaums mit Chlorhexidin und, bevor die Geburt beginnt, trocknen lassen.

- Es ist unerlässlich, die Vitalität der Ferkel bei der Geburt zu überwachen, da, abhängig davon, die Kolostrumaufnahme besser oder schlechter ist. Ebenso grundlegend ist die Überwachung der Temperatur der Sauen und der Abferkeldauer.

Schlussfolgerungen

- Wir wissen nicht, ob das Rotavirus bereits in dem Betrieb war oder ob es von den Jungsauen des neuen Zuchtbetriebs eingeschleppt wurde. Tatsache ist, dass die enterischen Probleme, die sowohl durch das Rotavirus als auch durch die sekundären Infektionen mit E. coli verschärft wurden, den klinischen Heilungsprozess verlängerten. Dies reduzierte die Qualität der Ferkel beim Absetzen und erhöhte die Sterblichkeit und die Abnahme der Milchproduktion.

- Entscheidungen über Änderungen bezüglich des Zuchtbetriebs, aus dem die Ersatztiere stammen, sind immer schwierig. Die Überwachung durch Tests vor der Einführung der neuen Tiere in den Betrieb reicht nicht aus.

- Die Häufigkeit von enterischen Problemen in der Laktationsperiode steigt jeden Tag. Es ist notwendig, mehr auf den Einsatz von Impfungen, Tiermanagementmaßnahmen sowie auf Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle für Abferkelställe und Sauen zu setzen, um den Infektionsdruck zu verringern. Dies sollte unser Hauptziel sein.

- Die Impfung allein ist keine Garantie für den Erfolg, wenn die richtige Kolostrumaufnahme durch die Ferkel nicht kontrolliert wird. Jedes Ereignis, das die Kolostrumproduktion durch die Sau oder die Menge an Kolostrum, die von den Ferkeln aufgenommen wird, betrifft, muss dringend thematisiert werden. Sobald alle Managementfaktoren korrigiert wurden, wird der Einsatz von Impfstoffen zum Erfolg beitragen.

Die Zunahme der Gebärfreudigkeit, die in den letzten Jahren beobachtet wurde, hat die Aufnahme von Kolostrum durch die einzelnen Ferkel reduziert: Ein niedrigeres Geburtsgewicht reduziert ihre Vitalität und infolgedessen auch ihre Fähigkeit einer guten Kolostrumaufnahme.