El fósforo (P) es un mineral esencial para la mineralización ósea, el metabolismo energético y la síntesis de ácidos nucleicos. En nutrición porcina, es el segundo mineral más abundante después del calcio y su coste es elevado cuando se incorpora a través de fuentes inorgánicas. Por ello, el uso de estrategias para maximizar el aprovechamiento de P presente en cereales y leguminosas utilizados en nutrición porcina es de interés.

Sin embargo, la biodisponibilidad del P de origen vegetal es baja, ya que se encuentra mayormente en forma de fitato, una molécula insoluble para los animales monogástricos y que, además, interfiere en la digestibilidad de otros nutrientes, generando un efecto anti-nutricional.

Por ello, en nutrición porcina, para mejorar el aprovechamiento del P unido al fitato (P fítico), disminuir el efecto anti-nutricional del fitato y reducir la excreción de P al medio ambiente, ya que tiene un alto potencial contaminante, se utilizan fitasas, enzimas exógenas con actividad fosfomonoesterasa capaces de hidrolizar la molécula de ácido fítico y liberar el P del fitato.

¿Por qué se usan las fitasas en nutrición porcina?

En primer lugar, porque entre el 60 y el 80% del P almacenado en cereales y leguminosas se encuentra en forma de fitato, es decir, sal del ácido fítico, un compuesto con una biodisponibilidad en cerdos muy reducida debido a su insolubilidad en el tracto gastrointestinal y que, además, forma compuestos insolubles con nutrientes como minerales, proteínas, aminoácidos y almidón que reducen la digestibilidad de estos (Selle y Ravindran, 2008; Kumar et al., 2012).

En segundo lugar, porque el aporte de P en dietas para cerdos se realiza a partir de la inclusión de fuentes de P inorgánico (Pi) como el fosfato monocálcico o el fosfato bicálcico, mayormente. Ambas, son fuentes que se obtienen a partir de roca de fosfato, una fuente de P finita y que, debido al incremento de su demanda en sectores fuera de la nutrición animal se predice un incremento de su coste.

Por último, porque la excreción del P no retenido por los cerdos, aparte de suponer pérdidas económicas, también tiene un gran impacto ambiental debido a su acción eutrofizante y acidificante sobre el medio ambiente (Lautrou et al., 2022).

Por lo tanto, el uso de fitasas, enzimas que mejoran la biodisponibilidad del P de origen vegetal, es una estrategia nutricional para reducir la excreción de P y su impacto ambiental, para disminuir la dependencia de fuentes de Pi y para optimizar el rendimiento productivo de los cerdos.

Ácido fítico, fitinas y fitato

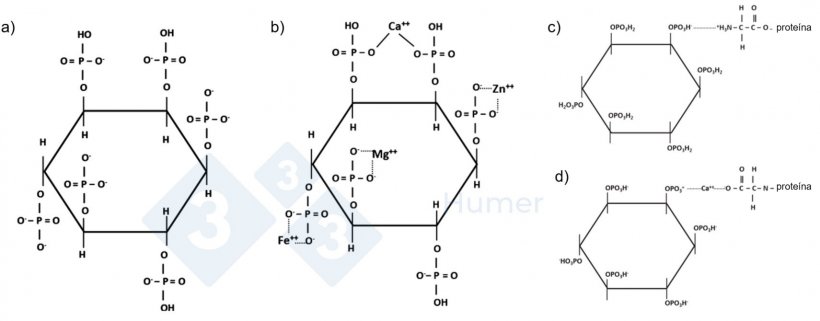

La utilización de los términos fitato, fitina, IP6 (Inositol Hexa Fosfato) y ácido fítico de manera indistinta es frecuente y puede generar confusión. El ácido fítico (mio-inositol, 1,2,3,4,5,6 hexakifosfato, IP6, Figura 1a) es la molécula base, una molécula de fuerte carga electronegativa formada por un anillo de inositol con seis enlaces éster de fosfato. Su carga negativa depende del pH del medio, siendo más reactiva cuanto más alto es el pH. Cuando el ácido fítico se une a minerales como hierro, zinc o sodio, se llama fitato. Mientras que cuando el ácido fítico se une a Ca++, Mg++ o K+ se habla de fitinas.

El fitato es la forma más común de reserva de P en cereales y leguminosas. A partir del fitato, los vegetales pueden liberar y aprovechar el P mediante sus propias fitasas, utilizándolo en procesos esenciales como la germinación de las semillas, la fotosíntesis, la floración, la maduración, el crecimiento de raíces, entre otras funciones.

En nutrición porcina, la biodisponibilidad del ácido fítico para los animales monogástricos es muy baja. Schlemmer et al. (2001) observaron que la solubilidad de los diferentes intermediarios del ácido fítico en el intestino delgado (pH 6,6) era del 2% para IP-6, 7% para IP-5, 8% para IP-4, 31% para IP-3 y 75% para IP-2, mientras que en el intestino grueso (pH 6,2) los valores fueron de 2%, 3%, 0%, 6% y 24%, respectivamente.

En entornos con pH moderado, como el ambiente intestinal, el ácido fítico tiene una carga negativa fuerte que permite la quelación de cationes como calcio y sodio, reduciendo su biodisponibilidad (Maenz et al., 2001). Además, se ha descrito que el ácido fítico inhibe la actividad de la Na-K-ATPasa en el tracto gastrointestinal de los lechones, una enzima clave en la absorción de nutrientes (Woyengo et al., 2011). También se ha demostrado que el ácido fítico puede unirse a proteínas en un amplio rango de pH e inhibir la actividad enzimática de la tripsina y la α-amilasa, lo que reduce la digestibilidad de las proteínas y los carbohidratos dietéticos (Singh et al., 1982; Deshpande et al., 1984). De hecho, a nivel intestinal, puede formar complejos insolubles proteína-mineral-fitato, lo que dificulta su hidrólisis enzimática y disminuye la eficiencia en el uso de la proteína dietética (López et al., 2002). En las Figuras 1b-d, se representan diferentes complejos que puede formar el ácido fítico mediante su unión con cationes o proteínas.

En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de la concentración de P total y de P ligado al ácido fítico (P fítico) en ingredientes comúnmente utilizados para la alimentación del ganado porcino. El contenido de P fítico de los cereales oscila entre 60 y 80% (del P total) y en las harinas oleaginosas entre 60 y 85% (del P total). Es importante destacar que existe una elevada variabilidad en el contenido de P total y P fítico entre diferentes lotes de ingredientes.

Tabla 1. Fósforo total (P total), Fósforo en forma de fitato (P fítico) y porcentaje de Fósforo fítico (P fítico).

| P total (g/kg) |

P fítico (g/kg) |

Porcentaje P fítico (% del P total) |

|

|---|---|---|---|

| Maíz | 2,5 | 2,0 | 80 |

| Trigo | 2,9 | 1,9 | 66 |

| Cebada | 3,2 | 2,1 | 66 |

| Centeno | 3,0 | 2,0 | 67 |

| Triticale | 3,4 | 2,3 | 68 |

| Sorgo blanco | 2,8 | 1,9 | 68 |

| Salvado de trigo | 10,0 | 8,3 | 83 |

| Harina de soja (47%) | 6,4 | 4,2 | 66 |

| Harina de colza 00 | 11,0 | 8,0 | 73 |

| Harina de girasol, 28% | 9,0 | 7,9 | 88 |

Fuente: FEDNA, 03/2025

Fitasas: estructura química y mecanismo de acción

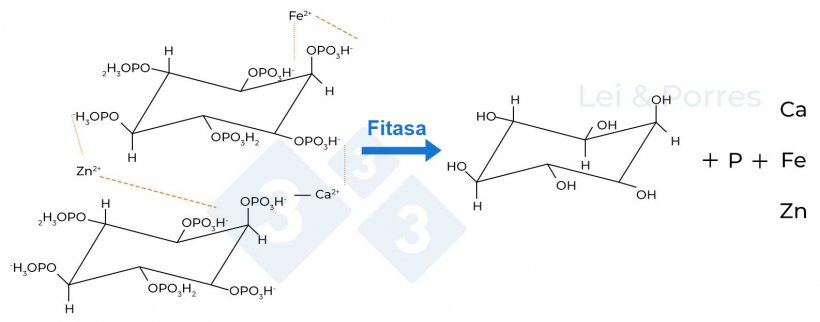

Las fitasas son enzimas que pertenecen a la subfamilia de las fosfatasas ácidas de alto peso molecular y catalizan la escisión secuencial de fosfato del fitato a nivel gastrointestinal, transformándolo en ésteres de inositol fosfato de menor grado (IP5-IP1), P inorgánico y otros elementos como Ca, Fe, Zn…que pueden encontrarse ligados al fitato (Figura 2). Es decir, catalizan la eliminación paso a paso del P del ácido fítico o su sal fitato eliminando un primer grupo P para obtener un penta-éster de inositol (IP5), luego el segundo P para obtener un tetra-éster de inositol (IP4) y así de manera correlativa. En el mercado existe un amplio rango de fitasas comerciales con diferente poder de liberación del P.

La actividad de las fitasas se expresa comúnmente en FTU o FYT (Unidad de Fitasa), indicando la cantidad de fitasa que libera 1 µmol de P inorgánico por minuto a partir de 0,0051 mol/L de fitato sódico, a un pH de 5,5 y una temperatura de 37 ⁰C (ISO 30024).

Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de unidades de fitasa, mayor será la capacidad de la enzima para degradar el fitato y liberar P disponible para su absorción.

A nivel práctico, cada fabricante ofrece la matriz nutricional de su fitasa, es decir, fichas técnicas que especifican el porcentaje de fósforo total y digestible que aportan a la dieta, así como el aporte de calcio, proteínas, aminoácidos, sodio y energía, entre otros nutrientes, para cada concentración de fitasa utilizada en el pienso final (FTU o FYT/kg).

Evidentemente, la dieta debe contener suficiente sustrato (P fítico), para que la fitasa pueda actuar en su máximo potencial.

Debido a que el pH y la capacidad digestiva de los cerdos se modifica a medida que avanza su edad, para una misma fitasa se pueden aproximar diferentes valores de liberación de P y otros nutrientes en función de la edad del cerdo. Es interesante mostrar la siguiente herramienta (descargable en formato Excel) desarrollada por la universidad de Kansas que permite calcular la dosificación de diferentes fitasas comerciales y la cantidad de P liberado en dietas para cerdos.

El efecto de las fitasas sobre la liberación del P inorgánico de las dietas depende de varios factores, como la concentración y la fuente de fitato en la dieta, la edad del cerdo, la concentración y fuente de minerales y la fuente y dosis de fitasa en la dieta. En este sentido, la suplementación con cobre (Cu) puede influir en la actividad de la fitasa y la solubilidad del P fítico. Estudios en aves han demostrado que niveles elevados de Cu en la dieta pueden reducir la solubilidad del P fítico y disminuir su hidrólisis por fitasas a pH de 4,5 y 6,5 (Hamdi et al., 2017). Además, el tipo de fuente de Cu utilizada puede afectar estos resultados, ya que el sulfato de Cu (CuSO4) ha mostrado una mayor reducción en la solubilidad del P fítico en comparación con el óxido de dicobre (Cu2O) (Hamdi et al., 2017).

Tipos de fitasas

Las fitasas pueden clasificarse en función de su fuente de producción (levaduras, bacterias y hongos), de la posición del fitato donde inician la hidrólisis (3-fitasas y 6-fitasas) y de su pH óptimo de actuación (alcalinas y ácidas).

La fitasa microbiana es la fitasa mayormente utilizada nutrición porcina, producida por levaduras, bacterias y hongos. En el mercado porcino a nivel europeo, se dispone de fitasas producidas a partir del hongo Aspergillus niger, Aspergillys aryzae o Trichoderma reesei, y fitasas producidas a partir de bacterias E.Coli, entre otras. Para incrementar el rendimiento y la producción de fitasa, en las últimas décadas se han realizado modificaciones específicas en las cepas productoras. Estas mejoras han permitido incrementar la eficiencia, actividad y termoestabilidad de las fitasas. De hecho, la mayoría de fitasas disponibles en el mercado son termoestables a las temperaturas alcanzadas en el proceso tecnológico de granulación.

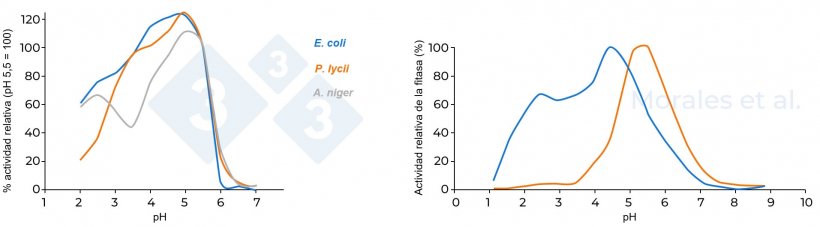

Las fitasas microbianas y fúngicas son capaces de mantener un buen nivel de actividad tras una exposición térmica prolongada y bajo un amplio rango de pH. De hecho, las fitasas de origen bacteriano son estables incluso a valores de pH superiores a 8,0 e inferiores a 3,0 (Greiner y Konitzny, 2006). En la Figura 3, se observa la diferencia en la actividad relativa de diferentes fuentes de fitasas según el pH.

Por otro lado, las fitasas pueden distinguirse según la posición del fitato donde inician la hidrólisis en dos categorías: 3-fitasa (EC 3.1.3.8) y 6-fitasa (EC 3.1.3.26), la primera libera el primer grupo fosfato en la posición C3 del anillo mio-inositol hexafosfato y mayormente son de origen microbiano, mientras que la segunda libera el primer grupo fosfato en la posición C6 y son principalmente aisladas de plantas. Aunque existen excepciones como las fitasas de E.Coli que son 6-fitasas. En nutrición porcina, la mayoría de fitasas disponibles en Europa pertenecen al grupo 6-fitasa.

Hallazgos recientes

1. Efecto de la reducción del pH del pienso, la adición de fitasa y su interacción sobre el uso de minerales en cerdos.

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la reducción del pH del pienso mediante la inclusión de 14g/kg de ácido fórmico y de la inclusión de fitasa y su interacción sobre el rendimiento productivo, la retención mineral y la mineralización ósea en un diseño factorial 2x2 en cerdos de 20 a 30 kg PV.

En este estudio no se observó interacción entre la inclusión de ácido fórmico y fitasa en ningún parámetro analizado. Sin embargo, la inclusión de fitasa incremento el crecimiento, la digestibilidad del P y Ca y la mineralización ósea. Mientras que la inclusión de ácido fórmico mejoró el crecimiento y la conversión alimentaria junto con la digestibilidad del Mg, Fe y Ca.

En conclusión, el estudio confirmó la mejora de la digestibilidad del P con la inclusión de la fitasa, pero no se observó una mejora en la actividad de la fitasa con la inclusión de ácido fórmico.

2. La digestibilidad aparente de la energía y los nutrientes y la eficiencia de la fitasa microbiana están influenciadas por el peso de los cerdos.

El objetivo del estudio fue evaluar si independientemente del peso vivo del cerdo, incrementar los niveles de fitasa dietética resulta en un incremento de la degradación del fitato y en una mejora de la digestibilidad de minerales, aminoácidos y energía. Se analizaron 18 cerdos equipados con una T-Canula a nivel de íleon distal des de los 25 hasta los 125 kg PV, asignados a seis dietas con 0, 250, 500, 1,000, 2,000 o 4,000 FTU/kg.

Los resultados mostraron que, independientemente del PV del cerdo, aumentar la inclusión de fitasa mejoró la digestibilidad ileal aparente de la proteína bruta y la mayoría de los aminoácidos, así como la digestibilidad total aparente de Ca, P, K, Mg y Na. Sin embargo, los resultados muestran que la eficiencia de la fitasa dietética para degradar el fitato parece disminuir a medida que avanza la edad de los cerdos.

3. Las dietas para cerdos de engorde con mayor actividad de fitasa y menor fósforo disponible tuvieron un rendimiento e impactos ambientales similares.

El objetivo del estudio fue evaluar el impacto ambiental y el rendimiento productivo de cerdos castrados (15 a 30 kg PV) alimentados con dietas con niveles reducidos de fósforo disponible y una mayor inclusión de fitasa (0, 250, 500, 750 y 1000 FTU/kg).

Los resultados muestran que el uso de fitasas a un mayor nivel puede ser una herramienta nutricional para reducir parcialmente el uso de fuentes de fosfato como en este caso, fosfato dicálcico, manteniendo el rendimiento productivo de los animales y reduciendo la excreción de nitrógeno y fósforo al medio ambiente. Aunque, a nivel de impacto ambiental (huella de carbono, acidificación, eutrofización, demanda energética, exotoxicidad terrestre y uso de la tierra) no se observaron diferencias entre los tratamientos evaluados.